- 索引号: 11370100MB2864523B/2021-00675 组配分类: 文字解读

- 成文日期: 2021-06-23 发布日期: 2021-06-23

- 发布机构: 济南市自然资源和规划局

- 标题: 《济南市建筑设计导则(试行)》系列解读七——保留山水交融格局,打造泉城现代风尚

- 发文字号:

为诠释与继承济南地区建筑历史文化风貌,从风貌特色指引、建筑高度、建筑风格、建筑色彩、建筑材质等方面分别具体指引,从而形成济南泉城建筑特色,打造泉城现代风尚,《导则》附录部分包括济南市建筑风貌分区、泉城特色风貌、绿色建筑、负面清单与提倡做法等内容。

附录一:济南市建筑风貌分区引导表

将济南城区划分为老城传统风貌区、风貌协调区、沿黄生态湿地景观风貌区、南部山泉森林风貌区、现代都市风貌区、现代产业风貌区、先行区田园新城风貌区等七个风貌分区。莱芜区、钢城区结合自身城市导则考虑。各分区从风貌特点、建筑高度、建筑风格等方面做了不同指引。详述了“规划设计总则”中“济南市建筑风貌分区”的内容。

风貌特色指引 | 建筑高度 | 建筑风格 | |

老城传统风貌区 | 尊重历史和文脉,塑造统一的风貌,保证历史文化区的整体与美观。 | 严格按照《济南历史文化名城保护规划条例》中高度要求执行。 | 依照传统样式建设,或将传统要素局部用于屋顶、墙身、门窗、色彩等方面。 |

风貌协调区 | 保留山水交融的城市格局。融合济南文化特征,提升建筑品质。 | 按照《齐烟九点视廊控制》等研究成果要求执行。 | 以现代风格为主,对传统元素进行现代演绎,对国际现代元素本土化进行再创造。 |

沿黄生态湿地景观风貌区 | 控制滨水建筑形式,保证滨水沿岸的天际线优美连续。 | 近水体处建筑高度宜低,打造开阔平缓的视觉效果。 | 简洁大方、轻灵通透,展现多元文化特征,以现代风格为主。 |

南部山泉森林景观区 | 尊重建筑与山体景观的和谐共生,塑造具有特色的临山建筑风貌。 | 严格控制近山地段建筑高度,控制观山视廊范围内建筑高度。 | 打造传统本土风格。形成节奏流畅、疏密有致的临山建筑群带。 |

现代都市风貌区 | 建筑宜明快简洁,体现现代宜居的高品质城区形象。 | 划分建设高度分区,形成富有层次感、起伏有序的天际线。 | 展现现代宜居、高品质建筑形象,塑造具有时代感的建筑形象。 |

现代产业风貌区 | 打造创新型、生态型、富有科技感的智造城市风貌,开发以中低强度为主。 | 建筑高度不宜过高,强调中低密度、与自然环境相融的城市景致。 | 打造创新未来风格,突出具有现代风尚的建筑风貌和城市公共空间。 |

先行区田园新城风貌区 | 强调绿色低碳、产业创新,形成城、园、林和谐共融的整体风貌。 | 建设“水平城市”,严格控制城市建筑高度。降低高度、保持强度,塑造平缓大气的空间形态。 | 体型舒缓,多元和谐,现代简洁,形成自由、灵活、疏展的建筑空间形象。 |

莱芜区、钢城区 | 体现现代化山水钢城风貌。清新明亮、绿色生态;现代简约,精致有序。 | 分级控制建筑高度和建设密度,注意保留城区景观视廊。 | 以现代建筑形式为主,运用简约线条,呼应山水环境。体现时代创新个性,彰显活力的现代化气息。 |

附录二:泉城特色风貌要素表

从泉城传统建筑风格气质、泉城传统建筑特征、泉城传统建筑细部特征、泉城特色建筑风貌设计引导、泉城特色传承控制几个方面总结设计做法与引导方向,补充了“规划设计总则”中的“泉城特色风貌”部分。

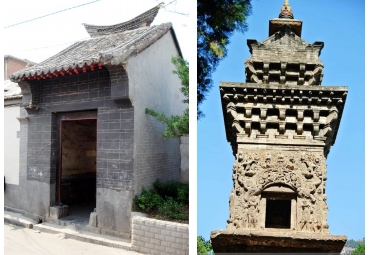

1.1泉城传统建筑风格气质

1.2泉城传统建筑特征

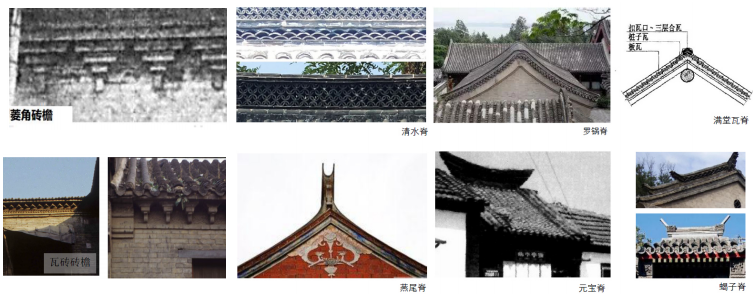

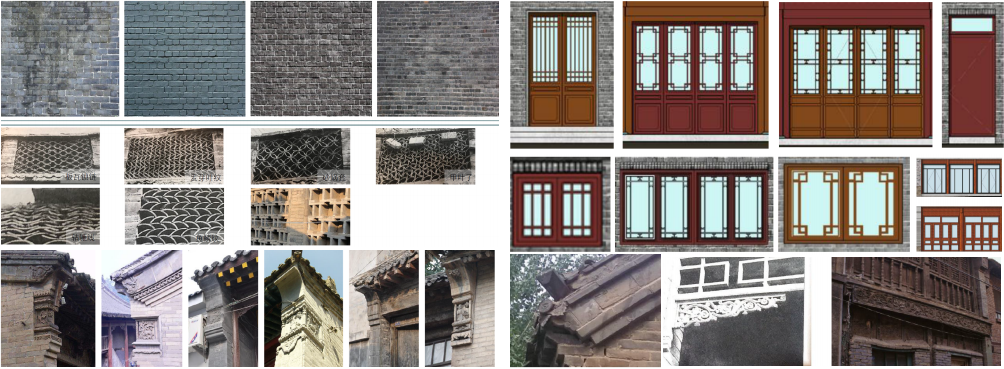

1.3泉城传统建筑细部特征

1.4泉城特色建筑风貌设计引导

1.5泉城特色传承控制

附录三:绿色建筑

提倡采用节能技术,遵循简洁、高效、节约的主旨,控制体形系数,运用自然通风、自遮阳、被动式太阳能等技术,与美学相结合,打造精品建筑。

附录四:负面清单与提倡做法

总结了规划设计总则、建筑设计通则、建筑设计细则中容易对城市面貌造成不利影响的设计建设做法,以负面清单和提倡做法的方式,深入浅出、全面详实地提出了引导约束要求。

重点条文节选如下。

负面清单 | 提倡做法 |

在城市重要景观位置出现大面积“行列式”单调布局。群体建筑高度没有变化,成片出现,“一刀平齐”。 | 群体高度采用2-4个不同高度层次,形成梯级变化,相邻梯级间高差值应为较高建筑高度的20%—30%。创造层次丰富的建筑群体轮廓。 连续等高层次的公共建筑数量不宜超过3栋,住宅建筑数量不宜超过5栋。 |

成片建筑外观雷同,千篇一律,建筑缺乏标识性和层次感。 | 群体建筑项目遵循“多样统一”原则,在整体协调下,对群体建筑中各单体的体量、局部造型(如顶部)、色彩、材质等进行差异化处理。 |

成片建筑使用相同色彩,建筑采用的色彩比较暗沉。 | 采用明朗的色系,避免大面积暗沉色系的使用。 主体色应保证在同一色系内,主体颜色不宜超过两种;单幢建筑的色彩不宜超过三种。 |

滨水建筑单体面宽过大,比例失调,阻挡河岸空间通透。 | 控制滨水建筑面宽,形态尽量修长,不要矮胖。控制连续展开面宽,目的为不阻挡滨水景观视线。 H≤24米时,最大连续面宽投影不宜大于70米;H>24米时,最大连续面宽投影不宜大于60米;高层建筑宜以点式为主。 |

沿山建筑体量过大过高,立面过长,遮挡山体景观。 | 沿山建筑连续立面长度不得过长,以增加山体景观通透性。临近城中山体的新建建筑最高不得超过山脊线高度的1/2,且应当进行景观视线分析论证。 |

地下空间的地面附属设施(通风井、采光井、楼梯间、冷却塔等)布置零散,位置突兀。 | 地下空间的地面附属设施宜结合下沉庭院、绿化景观、相邻建筑物设置,减少对景观环境的影响,最大程度地实现建筑附属设施与景观环境的完美结合。 |

商业、商务办公类建筑采用单元式、公寓式等“类住宅”平面形式,单元划分面积过小。 | 商业、商务办公类建筑应重视平面形式设计。不得采用单元式、公寓式等“类住宅”平面形式。塔楼最小分割单元的套内面积不应小于150㎡,商业建筑裙房可结合使用需要,适度灵活安排。 |

大量住宅面宽大,体量大,对城市空间造成拥堵封闭的不良效果。 | 控制城市重要干道两侧的居住建筑,最大连续展开面宽不宜过大。 |

大型住宅区内建设十几栋一模一样的建筑,外观单调,识别性差。 | 视居住类建筑立面形式,避免千篇一律、呆板单调的住宅形象成片出现。设计展现住宅类建筑个性,体现城市标志性。 |

大型综合公建体量过大,造型夸张,有模仿或山寨行为。 | 结合城市天际线与城市视廊,协调建筑体量,采用形体拆分、组合等设计手法,避免出现与城市景观不协调的公共建筑。 |

附录部分补充、阐释了正文部分内容,以深入浅出、图文并茂的方式加深使用者的理解,也为广大市民普及城市风貌知识起到了良好作用。

相关阅读